Ce qu’il y a derrière le schisme orthodoxe entre Russie et Ukraine

C’est plus qu’une simple guerre de clochers.

L’orthodoxie, cette galaxie chrétienne mal connue de plus de 250 millions de fidèles, sort brutalement de son sommeil à l’est de l’Europe. Elle résonne à nouveau d’un vocabulaire de guerre –«schisme», «anathème», «excommunication»– qu’on croyait enfoui dans les tréfonds de la mémoire la plus archaïque. Moscou et Constantinople, les deux «patriarcats» historiques de l’orthodoxie, en viennent aux mains –au sens propre quand ils se disputent la propriété de cathédrales et d’églises– à propos de la situation religieuse en Ukraine.

Mais en Ukraine, le religieux et le politique ne font souvent qu’un et derrière ce qui a tout l’air d’une simple «guerre de clochers», se cachent en fait des enjeux d’ampleur historique et symbolique. Il en va du sort de ces Églises orthodoxes en Russie et en Ukraine hier persécutées sous le joug soviétique et redevenues très influentes. Puis de l’avenir de relations déjà très abîmées entre Kiev et Moscou. Enfin, du devenir de cette puissante orthodoxie russe, bras droit religieux de Vladimir Poutine dans son entreprise de réarmement moral interne et d’expansion externe.

Par son énoncé même, le casus belli d’aujourd’hui résonne de manière sibylline à des oreilles peu exercées. Entouré de son Saint-Synode, le patriarche de Constantinople, primat d’honneur de l’orthodoxie mondiale, vient de reconnaître l’autocéphalie (indépendance canonique) de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Qu’est-ce que cela veut dire?

La poudrière religieuse de l’Europe

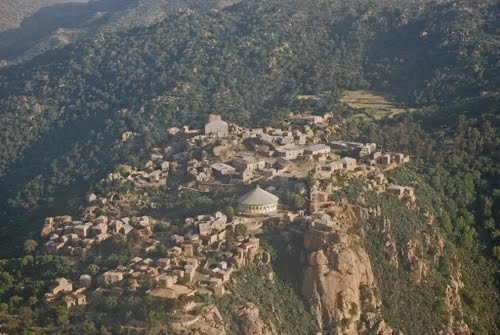

Pays tiraillé depuis des siècles entre l’orthodoxie russe et l’Occident catholique, l’Ukraine est un patchwork de confessions rivales et concurrentes. Après la chute du communisme, elle est devenue l’une des poudrières religieuses de l’Europe, au cœur des affrontements entre pro-russes et pro-européens.

Laissons de côté d’abord l’Église gréco-catholique (de rite byzantin, mais rattachée à Rome et au pape), grande victime de la terreur soviétique, réhabilitée –non sans mal–, restaurée et vivante. L’essentiel de la discorde actuelle oppose, d’un côté, l’Église orthodoxe dite du «patriarcat de Moscou», dépendance directe de la Russie, rare survivance de tous les redécoupages institutionnels de l’empire soviétique. De l’autre côté, l’Église orthodoxe dissidente dite du «patriarcat de Kiev» qui, depuis l’indépendance de 1991 (où elle a rompu avec l’orthodoxie russe), milite ardemment pour détacher le pays de toute influence de Moscou et le rapprocher de l’Union européenne, soutient le président Petro Porochenko anti-russe comme elle avait soutenu la «révolution orange» de 2004 et les émeutes de Maïdan en 2014.

C’est l’aboutissement d’une guerre de près de trente ans menée par Moscou contre l’Église dissidente du patriarcat de Kiev.

C’est cette dernière Église indépendante que vient de reconnaître officiellement et pour la première fois le patriarcat de Constantinople. Ce qui, pour le patriarcat orthodoxe de Moscou et pour le Kremlin, équivaut à un acte de trahison sans précédent. Depuis l’indépendance de l’Ukraine, le pouvoir russe –Église et État confondus– faisait tout pour retenir dans son orbite une orthodoxie ukrainienne qui lui fournit plus du tiers de ses paroisses et une grande partie de ses finances, mais qui était travaillée par de dangereuses tentations d’autonomie.

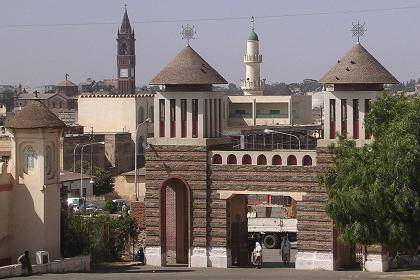

L’épisode d’aujourd’hui est donc l’aboutissement d’une guerre de près de trente ans menée par Moscou contre cette Église dissidente du patriarcat de Kiev qui a repris à l’Église officielle une grande partie de son clergé, de ses fidèles, de ses finances et de ses églises. Il constitue surtout un rebondissement de la guerre pour le leadership de l’orthodoxie que se livrent les patriarcats de Moscou et de Constantinople. Depuis la fin de l’Union soviétique, l’Église orthodoxe de Russie renaissante (plus de 100 millions de fidèles, soit le tiers des orthodoxes dans le monde) dispute férocement au patriarcat de Constantinople sa domination historique sur l’orthodoxie mondiale, alors même que le patriarcat de Constantinople (Istanbul) ne cesse de s’affaiblir. Son patriarche est quasiment sans troupes et captif de la Turquie dans un palais d’Istanbul, cette mégapole musulmane à cheval sur l’Europe et l’Asie où ne demeure plus qu’une poignée de chrétiens grecs-orthodoxes.

À Moscou donc, la force numérique et politique. À Constantinople, la force symbolique et historique. Les conflits de juridictions se multiplient entre les deux aux marches de l’ex-empire soviétique (Ukraine, mais aussi Estonie); la «diaspora» orthodoxe en Europe et en Amérique fait l’objet d’une compétition sans merci entre les deux patriarcats, dont la récente inauguration à Paris par Vladimir Poutine d’une cathédrale russe est un épisode spectaculaire.

Le berceau du christianisme russe

On ne peut pas comprendre la violence de cet affrontement sans remonter à l’histoire et à la situation géopolitique particulière d’un pays comme l’Ukraine. C’est sur cette terre qu’est né le christianisme slave. En 988, le prince Vladimir de Kiev se fit baptiser dans les eaux de la Dniepr et évangélisa l’ancienne Russie (la Rous). C’est un acte fondateur, encore célébré aujourd’hui à la fois en Russie et en Ukraine. Depuis, au fil des siècles, l’Ukraine a été ballotée entre l’hégémonie russe à l’est et l’influence des puissances (grand-duché de Pologne et de Lituanie, empire des Habsbourg) qui ont dominé le centre du continent européen.

Quand, à la fin du XVIe siècle, les forces venues de l’ouest et des papes de Rome réussissent à reconquérir des territoires orthodoxes et à faire avec eux une «union» (unya) lors du traité de Brest-Litovsk (1596) –acte de naissance de l’Église gréco-catholique dite «uniate»–, s’ouvrent quatre siècles de violents affrontements entre orthodoxes et catholiques. Cette reconquête catholique dans les terres orthodoxes de l’est européen et des Balkans (il y a aussi des Églises gréco-catholiques en Roumanie, en Slovaquie, à la frontière orientale de la Pologne) est restée une écharde dans la mémoire orthodoxe. Jusqu’à aujourd’hui. Les papes de Rome Jean-Paul II, Benoît XVI et François n’ont jamais pu se rendre à Moscou.

L’Ukraine, une écharde au cœur de la Russie

C’est le camp orthodoxe lui-même qui est fracturé aujourd’hui, et ce depuis l’effondrement de l’Union soviétique et l’indépendance de l’Ukraine. Entre l’Église orthodoxe officielle, courroie de transmission de la Russie, et l’Église dissidente, nationaliste et anti-russe, dirigée par le très contesté patriarche Philarète, 89 ans, corrompu jusqu’à l’os, marié et père de famille (ce qui est interdit pour un évêque) qui, jusqu’à aujourd’hui n’était pas reconnu par le reste de l’orthodoxie mondiale, la guerre est désormais à couteaux tirés.

Pour Moscou, l’Ukraine fait partie de son «territoire canonique» dans ce que le Kremlin et le patriarcat solidaires appellent la «Russie historique». La vision religieuse du patriarche Cyrille de Moscou rejoint en effet, au kilomètre près, la vision géopolitique, nationaliste et anti-occidentale de Poutine. Le patriarcat de Moscou est la seule institution à avoir gardé ses frontières de l’ex-État soviétique: il compte 100 millions de fidèles en Russie, 30 millions en Ukraine, 10 millions en Biélorussie, 4 millions dans les États baltes. La perte de l’Ukraine serait une écharde au cœur religieux de la Russie.

Comment oublier que l’orthodoxie est un pilier de l’identité nationale russe, qu’en Russie, même si la pratique religieuse n’est pas plus élevée qu’en France, l’appartenance nationale et l’appartenance religieuse ne font qu’un? L’écrivain Soljenitsyne disait déjà: «Si nous les Russes, nous en venions à tout perdre –territoires, populations, gouvernement–, il nous resterait encore et toujours l’orthodoxie».

Vladimir Poutine et l’actuel patriarche Cyrille de Moscou se rejoignent dans cette même vision d’une orthodoxie comme ferment de la «civilisation russe» face à la décadence européenne et occidentale. Pour eux, c’est ce ferment qui doit librement s’exercer dans des pays comme, outre la Russie, l’Ukraine ou la Biélorussie qui constituent le même espace spirituel, celui de la Sainte Russie issue du baptême de Kiev. Autant dire que Moscou n’est pas prêt de céder la moindre parcelle de son leadership sur l’Ukraine, promue au rang de gardienne des frontières spirituelles et des valeurs de la vieille et sainte Russie.

Ce qu’il y a derrière le schisme orthodoxe entre Russie et Ukraine Lire la suite »

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.