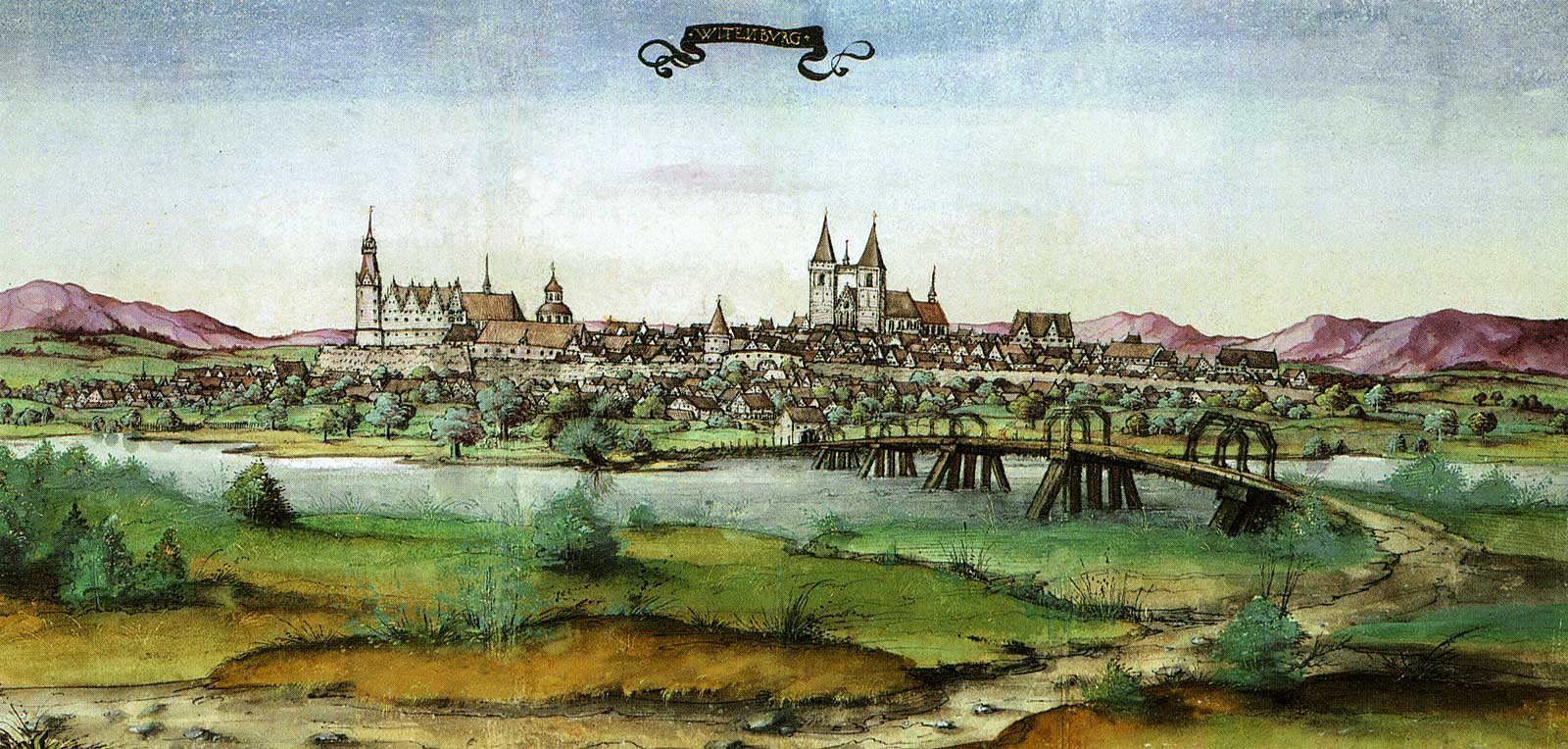

11 octobre 2016: Document de Chieti

Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre catholiques et orthodoxes: “

Synodalité et primauté au premier millénaire. Vers une compréhension au service de l’unité de l’Église“

« Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ. Et nous écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite. » (1 Jean, 1, 3-4).

La communion ecclésiale naît directement de l’incarnation du Verbe éternel de Dieu, selon la bienveillance (eudokía) du Père, par le Saint Esprit. Le Christ, venu sur terre, a fondé l’Eglise comme son corps (cf. 1 Corinthiens, 12, 12-27). L’unité qui lie les personnes de la Trinité entre elles se reflète dans la communion (koinonía) des membres de l’Eglise entre eux. Ainsi, comme l’affirme saint Maxime le Confesseur, l’Eglise est une éikon de la très Sainte Trinité. Pendant la Cène, Jésus Christ a prié le Père: « Père saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes » (Jean, 17, 11). Cette unité trinitaire se manifeste dans la sainte eucharistie, là où l’Eglise prie Dieu le Père par Jésus Christ dans l’Esprit Saint.

Dès ses débuts, il existait une Eglise « une » comme tant d’Eglises locales. La communion (koinonía) de l’Esprit Saint (cf. 2 Corinthiens, 13, 13) était vécue au sein de chaque église locale mais également dans leurs relations entre elles comme unité dans la diversité. Guidée par l’Esprit (cf. Jean 16, 13) l’Eglise développa des modèles qui différaient dans leur organisation et au plan pratique, conformément à sa nature de « peuple qui fonde son unité dans l’unité du Père, du Fils et du Saint esprit ».

La synodalité est une qualité fondamentale de l’Eglise dans son ensemble. Comme a dit saint Jean Chrysostome: L’ « Eglise » qui désigne une assemblée [sýstema] est synonyme de synode [sýnodos]». L’expression vient du mot « concile » (sýnodos en grec, concilium en latin), lequel désigne avant tout une assemblée d’évêques, guidée par l’Esprit Saint, pour la délibération et l’action communes dans le soin de l’Eglise. Au sens large, celle-ci renvoie à la participation active de tous les fidèles à la vie et à la mission de l’Eglise.

Le mot « primauté » renvoie à une situation de « premier rang » (primus, prótos). Dans l’Eglise, la primauté revient à son Chef, Jésus Christ, « le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté [protéuon] » (Colossiens, 1, 18). La tradition chrétienne montre clairement que, dans le cadre de la vie synodale de l’Eglise à divers niveaux, un évêque est reconnu comme étant le « premier ». Jésus Christ associe cette « première » place à un service (diakonía): «Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous » (Marc, 9, 35).

Au second millénaire, cette communion s’est brisée entre l’Orient et l’Occident. Beaucoup d’efforts ont été déployées pour la rétablir entre catholiques et orthodoxes, mais sans succès. La Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe, dans un travail constant visant surmonter les divergences théologiques, a examiné ce rapport entre synodalité et primauté dans la vie de l’Eglise. Les différentes compréhensions de cette réalité ont joué un rôle important dans la division entre orthodoxes et catholiques. Il est donc essentiel que nous arrivions à une compréhension commune des faits, qui sont liés entre eux, complémentaires et inséparables.

Pour arriver à cette compréhension commune de la primauté et de la synodalité, il nous faut relire l’Histoire. Dieu se révèle dans l’histoire. Il est particulièrement important de faire ensemble une lecture théologique de l’histoire liturgique de l’Eglise, de la spiritualité, des institutions et des canons, qui ont toujours une dimension théologique.

L’histoire de l’Eglise au premier millénaire est fondamentale. A part quelque fracture momentanée, à l’époque les chrétiens d’Orient et d’Occident vivaient en communion et, c’est dans ce contexte que les structures essentielles de l’Eglise furent créées. Les liens entre primauté et synodalité prirent différentes formes, offrant aux orthodoxes et aux catholiques des pistes fondamentales qui permettent de progresser aujourd’hui vers un rétablissement de la pleine communion.

L’Eglise locale

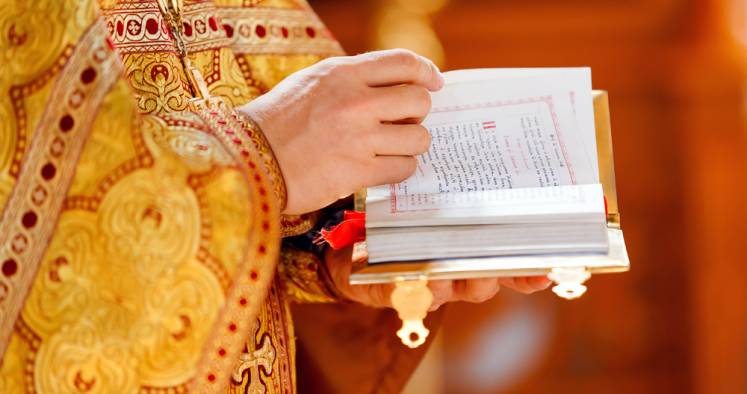

L’Eglise une, sainte, catholique et apostolique dont Jésus Christ est le chef, est présente aujourd’hui dans la synaxe eucharistique d’une Eglise locale sous son évêque. C’est lui qui préside (proestós). Dans la synaxe liturgique, l’évêque rend visible la présence de Jésus Christ. Dans l’Eglise locale (c’est-à-dire dans le diocèse), tous les fidèles et le clergé, sous l’unique évêque, sont unis entre eux en Jésus Christ et sont en communion avec lui dans tous les aspects de la vie de l’Eglise, spécialement dans la célébration de l’Eucharistie. Comme enseignait saint Ignace d’Antioche, « partout où paraît l’évêque, que là aussi soit la communauté, de même que partout où est le Christ-Jésus, là est l’Église catholique [katholiké ekklesía]». Chaque Eglise locale célèbre en communion avec toutes les autres locales qui professent la vraie foi et célèbrent la même eucharistie. Quand un prêtre préside l’Eucharistie, l’évêque local est toujours cité en signe d’unité. Dans l’Eucharistie, le proestós et la communauté sont interdépendants: la communauté ne peut célébrer l’Eucharistie sans un proestós, et le proestós, à son tour, doit célébrer avec une communauté.

Ces relations réciproques entre le proestós ou l’évêque et la communauté font partie intégrante de la vie de l’Eglise locale. Avec le clergé, qui collabore à son ministère, l’évêque local agit au milieu des fidèles, qui forment le troupeau du Christ, comme garant et serviteur de l’unité. En tant que successeur des apôtres, il exerce sa mission comme un service et un engagement d’amour, en veillant sur sa communauté et la guidant, tel un chef, vers une unité de plus en plus profonde avec le Christ dans la vérité, cherchant à conserver la foi des apôtres à travers la prédication de l’Evangile et la célébration des sacrements.

Et puisque l’évêque est le chef de son Eglise locale, il représente son Eglise face aux autres Eglises locales et dans la communion de toutes les Eglises. De la même façon il rend visible cette communion dans son Eglise. Ceci est un principe fondamental de la synodalité.

La communion régionale des Eglises

Il existe une abondance de preuves que les évêques, aux débuts de l’Eglise, étaient conscients d’avoir une responsabilité commune envers l’Eglise dans son ensemble. Comme a dit saint Cyprien, « l’épiscopat est un tout, qui s’étend au loin dans une multitude harmonieuse de tant d’évêques». Ces liens d’unité figuraient dans les dispositions qu’au moins trois évêques participent à l’ordination (cheirotonía) d’un nouvel évêque; ils apparaissaient clairement aussi lors des multiples rencontres d’évêques en conciles ou synodes quand il y a discussion sur des questions communes de doctrine (dógma, didaskalía) ou de mise en pratique, et dans leurs fréquents échanges de lettres ou visites.

Déjà, au cours des quatre premiers siècles se formèrent divers regroupements de diocèses en régions particulières. Le prótos, premier des évêques de la région, était l’évêque du premier siège, la métropole, et sa charge métropolitaine toujours liée à son siège. Les conciles œcuméniques attribuèrent certaines prérogatives (presbéia, pronomía, díkaia) au métropolite, toujours dans le cadre de la synodalité. Ainsi, le premier concile oecuménique (Nicée, 325), tout en demandant à tous les évêques d’une province leur participation ou consentement par écrit à une élection et consécration épiscopale — acte synodal par excellence — attribuait au métropolite la validation (kýros) de l’élection d’un nouvel évêque. Le quatrième concile œcuménique (Chalcédoine, 451) réitéra de nouveau les droits (díkaia) du métropolite — insistant sur le fait que cette charge devait être ecclésiale et non politique — comme le septième concile œcuménique (Nicée ii, 787).

Le Canon apostolique 34 propose une description canonique de la corrélation entre le prótos et les autres évêques de chaque région [éthnos]: «Les évêques de chaque nation doivent reconnaître leur primat [prótos], et le considérer comme chef [kephalé] ; ne rien faire qui dépasse son pouvoir sans son avis [gnóme]; et que chacun ne s’occupe que de ce qui regarde son diocèse [paroikía] et les campagnes dépendant de son diocèse. Mais, lui aussi, le primat [prótos], qu’il ne fasse rien sans l’avis de tous ; car la concorde règnera ainsi sera glorifié le Père et le Fils et le Saint- Esprit ».

L’institution de la métropole est une forme de communion régionale entre les Eglises locales. D’autres formes se développeront par la suite, soit les patriarcats comprenant plusieurs métropoles. Tant le métropolite que le patriarche étaient des évêques diocésains dotés de pleins pouvoirs dans leurs diocèses. Mais pour des questions liées à leurs métropoles respectives, ils devaient agir en accord avec les autres évêques. Cette façon d’agir est à la racine des institutions synodales au sens strict du terme, comme le synode régional des évêques. Ces synodes étaient convoqués et présidés par le métropolite ou par le patriarche. Lui et les autres évêques agissaient en se complétant mutuellement et ils étaient tous responsables devant le synode.

L’Eglise au sens universel

Entre le quatrième et le cinquième siècle, l’ordre (táxis) des cinq sièges patriarcaux commence à être reconnu. Tel ordre était fondé sur les conciles œcuméniques et dictés par eux, donnant au siège de Rome la première place, soit un rôle de primauté d’honneur (presbéia tes timés), devant Constantinople, puis Alexandrie, Antioche et Jérusalem, selon l’ordre établi par la tradition canonique.

En Occident, la primauté du siège de Rome fut comprise, surtout à partir du IVème siècle, en rapport avec le rôle de Pierre parmi les apôtres. La primauté de l’évêque de Rome par les évêques fut peu à peu interprétée comme une prérogative qui lui revenait dans la mesure où il était le successeur de Pierre, premier de tous les apôtres. Cette compréhension ne fut pas adoptée en Orient, qui avait sur ce point une autre interprétation que celle des Ecritures et des Pères. Notre dialogue pourra un jour revenir sur cette question.

Quand un nouveau patriarche était élu dans un des cinq sièges de la táxis, la coutume voulait qu’une lettre fût envoyée à tous les autres patriarches pour annoncer son élection, en y incluant une profession de foi. Ces « lettres de communion » étaient l’expression des liens canoniques profonds qui unissaient les patriarches. En incluant le nom du nouveau patriarche et le mettant à sa juste place dans les dytiques de leurs églises, lus durant la liturgie, les autres patriarches reconnaissaient son élection. La táxis des patriarcats trouvait sa plus haute expression dans la célébration de la sainte eucharistie. A chaque fois que deux ou plusieurs patriarches se réunissaient pour célébrer l’eucharistie, ils se plaçaient selon la táxis. Cette pratique reflétait la nature eucharistique de leur communion.

Dès le premier concile œcuménique (Nicée, 325), les questions de foi et de l’ordre canonique dans l’Eglise furent discutés et tranchés par les conciles œcuméniques. Même si l’évêque de Rome ne participait personnellement à aucun de ces conciles, il envoyait à chaque fois un représentant ou approuvait les conclusions conciliaires post factum. Sur les critères devant déterminer un concile œcuménique, la compréhension de l’Eglise se développa dans le courant du premier millénaire. Par exemple, poussé par des circonstances historiques, le septième concile oecuménique (Nicée II, 787) fit une description détaillée des critères tels qu’ils étaient compris à l’époque: la concorde (symphonía) des chefs des Eglises, la coopération (synérgheia) de l’évêque de Rome et l’accord des autres patriarches (symphronúntes). Un concile œcuménique doit avoir son propre numéro dans la séquence des conciles œcuméniques et sont enseignement doit être en accord avec celui des conciles précédents. La prise en compte de l’Eglise dans son ensemble a toujours été le dernier critère du caractère oecuménique d’un concile.

Au fil des siècles, tant d’appels ont été lancés à l’évêque de Rome, de l’Orient aussi, sur des questions disciplinaires, comme la déposition d’un évêque. Au synode de Sardique (343) il y eut une tentative d’établir des règles de procédure. Sardique fut pris en considération au concile in Trullo (692)15. Les canons de Sardique établissaient qu’un évêque qui avait été condamné pouvait faire appel à l’évêque de Rome et que ce dernier, s’il le jugeait bon, pouvait ordonner un nouveau processus, que les évêques devait assurer dans la province limitrophe à celle de l’évêque en question. Des rappels disciplinaires furent également envoyés au siège de Constantinople et à d’autres sièges. Ces rappels furent toujours traités de manière synodique. Les appels à l’évêque de Rome par l’Orient exprimaient la communion de l’Eglise, mais l’évêque de Rome n’exerçait pas d’autorité canonique sur les Eglises d’Orient.

Conclusion

Pendant tout le premier millénaire, l’Eglise en Orient et en Occident s’unirent pour entretenir la foi des apôtres, assurer la succession apostolique des évêques, développer des structures de synodalité liées indissociablement à la primauté, et entendaient l’autorité comme un service (diakonía) d’amour. Bien que l’unité entre l’Orient et l’Occident fut parfois compliquée, les évêques d’un côté comme de l’autre avaient conscience d’appartenir à Eglise « une ».

Cet héritage commun de principes théologiques, de dispositions canoniques et pratiques liturgiques du premier millénaire, représente un point de référence nécessaire et une puissante source d’inspiration pour les catholiques comme pour les orthodoxes, tandis qu’ils cherchent à panser les plaies de leur division, en ce début de troisième millénaire. Sur la base de cet héritage commun, tous les deux doivent voir comment la primauté, la synodalité et l’interrelation qui existent entre eux peuvent être pris en compte et exercés aujourd’hui et à l’avenir.

© Traduction de ZENIT, Océane Le Gall

![]()

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.